〈西洋鏡〉風格詼諧,活靈活現地描繪出北京小市民們的百態,以及劉京倫和一位外國人如何將電影導入迷信與保守的中國社會。電影中弔詭的是除了最後出現的慈禧本人以外,兩個主要角色的婚姻狀況似乎暗示了清朝後期的女性掌權:劉京倫與寡婦的婚姻,任老闆和其妻。兩個男人面對強勢的女性都顯示出軟弱的一面,不同的是劉京倫選擇以逆流而上的做法扭轉了宿命,發揮自己本領來取得身分地位,拒絕倚靠女方來獲取財勢。劉京倫對任老闆有口無心的自白「您就不用再看您老婆臉色啦」無異是戳中老闆心事和自卑處,劉京倫才挨了一巴掌腦羞。

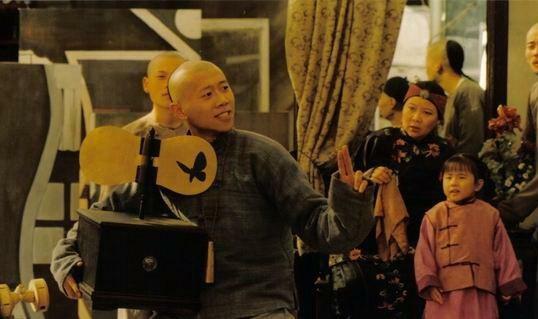

片子裡也提到行銷手法。外國人剛開始獨力要在北京推廣"電影"這種娛樂消費時,遭到人民的質疑和冷落,這是因為以他一個陌生的國籍,缺少了與在地連結的人脈,而後來出現幫助他的劉京倫就是扮演了這樣一個"仲介"的角色,在地人最懂在地人在想甚麼,因此有了劉京倫的穿針引線,外國人的西洋鏡生意很快就在北京打響名號。而到了後來,劉京倫也精確掌握了觀眾的胃口,也就是市場的脈動,改變原本描繪國外生活與科技的放映題材,偕同外國人一起走遍京城,拍攝了城中人民的生活面貌、一顰一笑、一舉一動然後放映出來,果然獲得廣大迴響,因為觀眾在布幕上看到的是活生生的自己,而不是國外的火車,親切感抓準了觀眾的心,使劉京倫與外國人的西洋鏡生意越發聲名大噪,甚至傳到慈禧太后耳中。

但是電影中比較讓我感到疑惑的,也是慈禧對於看電影的態度。中國人從前迷信拍照會攝走靈魂,從〈西洋鏡〉也看到,民眾一剛開始對電影這種把真人捉進鏡頭裡的技術也充滿不安,連初次看到電影裡火車開過來,不少市民們都嚇的紛紛驚慌閃躲;那為何慈禧太后看到同樣的內容,反應卻如此淡定冷靜、甚至馬上認同了這個西洋玩意呢?這似乎和我原本以為會很迷信的慈禧有些悖離。

這部片最後表現出中西融合的美好景況,在劉京倫和任老闆的努力下,成功地保留國寶級大師的京戲傑作。本片背景應該已接近滿清末年內憂外患迭起的年代,但導演似乎避開了之後這些令人悲憤的戰事,以幽默的節奏敘述了西方技術傳入中國所遇到的最大考驗,是中國人常久以來認為"四方皆是蠻夷,而我族最尊"的心態,或許就是這樣千百年傳承下來的思維,讓中國在清末徹底潰敗。因此,看完片子後我不禁要擅自揣想,導演是不是想將時間逆流,描述一個以開放心胸接受外來新事物的國家,最後還會不會像歷史上的中國一樣,走向相同的命運?

留言列表

留言列表